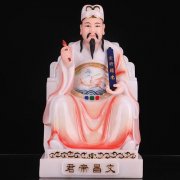

保佑学业的菩萨八字看学业在文殊院三大士殿左侧的大龛中,有一尊彩绘泥塑文昌帝君像,建造于清朝中期,距今已有两百余年历史求学业。塑像左右分别立着文昌帝君的侍者:天聋和地哑,两人一位手拿文昌录运簿册,一位手拿毛笔,妥妥地拿捏住了文化人的气质。

可能大家会觉得奇怪,文殊院是佛教寺院,怎么也会塑造此种民间神祇呢?解开这个谜底前,我们先来看看文昌帝君究竟是怎样的一个形象。

文昌帝君是民间尊奉的执掌文运禄籍之神。文昌本星名,古代认为文昌星是主持文运功名的星宿,而其成为民间所信奉的文昌帝君,与梓潼神张亚子有关。

东晋时期,蜀人张育自称蜀王,起义抗击前秦政权,英勇战死。梓潼民众为了纪念张育英勇反抗异族统治的事迹,为他修建了“张育祠”,地点与梓潼当地崇奉的蛇神亚子的“亚子祠”相毗邻,后来两祠逐渐合一为张亚子庙。

传说安史之乱时唐玄宗避难入蜀,途经张亚子庙小驻,得知其英勇事迹,心生敬意,便追封张亚子为“左丞相”;又因玄宗曾作“细雨霏微七曲旋,郎当有声哀玉环”的诗句,张亚子庙改名“七曲庙”,梓潼山也更名为七曲山。

这次加封,让寂寂无名的张亚子,在全国范围内名声大振,而后多位帝王也对其有过加封。元仁宗延佑三年(1316)张亚子被追封为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”,由此他被称为文昌帝君,成为掌管士人功名禄位之神。

张亚子从一个地方的无名小神,数次得到帝王青睐,成为鼎鼎有名的“文昌帝君”,其“晋升之路”之快,对参加科举考试的文人士子而言,无疑是一种莫大的激励。

元明以后,对文昌帝君的奉祀逐渐普及,许多地方都建有文昌宫、文昌阁或文昌祠。而文殊院三大士殿中的文昌帝君塑像,正是为了适应清代的民风习俗,满足当时百姓对美好生活的向往需求而建。是不是觉得很接地气呢?

时至今日,每逢高考前夕,仍有不少考生慕名而来,想要沾一沾文昌帝君的光,希望考试顺利。实际上,位于殿内左侧的文殊菩萨,才是佛教中真正的智慧担当!

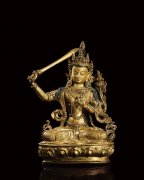

文昌帝君和文殊菩萨虽然同属“文科”,且都是“状元”级别,其代表方向却有所不同。在民间,文昌帝君执掌文运禄籍,对文人士子而言,是金榜题名、功成名就的心灵依托;文殊菩萨智慧第一、辩才第一,被称为“文殊师利法王子”,为众菩萨之首,也被称为“大智文殊菩萨”,在佛教中是智慧的化身。

自东晋以来,百姓崇信文殊之风渐盛。据《贞元新定释教目录》记载,唐代宗大历四年(769)由不空三藏法师奏请,代宗敕令天下佛寺,食堂中除宾头卢尊者像外,另再安置文殊菩萨像,以为上座。随着佛教的中国化,文殊菩萨的精神不断发扬光大,文殊菩萨也渐渐成为老百姓求学求智慧的重要精神依托。

文殊菩萨作为佛教的智慧担当,受到了老百姓的礼敬和供养。其所代表的智慧,并不仅仅限于出仕所需的才华与学识,而是站在更高的视角,引导大众获得圆满的人生。

宗性法师曾开示:“文殊菩萨象征智慧。什么是智慧呢?无我是智慧,没有执着是智慧,放下是智慧,退步、忍辱也是智慧。虽然智慧有很多种表现形式,但它最根本、最核心的精神,就是“无我”。如果大家在生活中把小事闹成大事,那就没有智慧了。”

如果我们能树立般若正见,在行住坐卧等日常生活中汲取文殊菩萨的智慧,常念菩萨的功德,并在此基础上发菩提心利益大众,那么,不光有利于个人的身心健康、境界提升,也可为世道人心注入正向积极的能量。

位于三大士殿中的文殊菩萨像,塑造于清朝康熙年间,文殊院中兴之祖慈笃禅师任内。菩萨身骑青狮,表示以狮吼震慑魔怨,手中拿着如意(我不会告诉你这是普贤菩萨的常用法器),显得十分和蔼端庄。而文殊院之名的由来,与文殊菩萨及慈笃禅师,有着莫大的关系。

文殊院原名信相院,始建于隋朝。明末农民起义,古信相院不幸毁于战火,仅存山门处的两棵古杉树。清康熙年间,慈笃禅师来到古信相院山门遗址,于两棵杉树间结茅打坐,发愿重修道场。

有一天,慈笃禅师在打坐入定时,身后突然红光漫天。百姓以为着火了,纷纷赶来救火。当大家赶到现场时,发现并没有着火,只是有一位出家僧人正在打坐修行。在这位僧人身后散发出的红光中,百姓们隐隐看到了文殊菩萨的影像。

由此,人们认为慈笃禅师是文殊菩萨的化身。于是,官员百姓们出钱的出钱,出力的出力,都赶来帮助他重修道场,终将道场建成。寺院建成后,更名为“文殊院”。

我们昨天推出的“空林讲堂”视频节目——“空林八观”之双杉表瑞,就为大家详细讲述了慈笃禅师复兴道场、振兴宗风的故事。

除特别注明外,本站所有文章均为开运网,开运的方法化解小人助事业助学业招财的方法去霉运网人缘事业爱情大师加持手绘灵符原创,转载请注明出处来自文殊菩萨与文昌帝君:三大士殿中的两位“文科